4.0 Metodi di prova.

L’autofocus della propria fotocamera si può provare in molteplici maniere, ma ci sono due modi estemporanei, molto diffusi, che sarebbe preferibile non farli nel modo con cui sono abitualmente eseguiti.

Li elenco subito.

1°. Fotografare, dalla propria finestra, le case di fronte.

2°. Fotografare tre pile collocate a distanze differenti.

Sorprendentemente questi due modi, oltre ad essere diffusi, sono anche quelli più consigliati a chi lamenta problemi con l’Autofocus, di solito incriminando l’obiettivo, più raramente la fotocamera. Questi consigli, propinati al volo, mi richiamano alla mente una storiella che raccontava Oscar Wilde.

La storiella è questa:

Un americano si era recato in Grecia per turismo e da lì si era fatto spedire a casa, come souvenir, una copia della Venere di Milo. La statua gli era arrivata priva di braccia. Al che aveva fatto causa alle ferrovie per danneggiamento … E l’aveva vinta!

Ecco! Io trovo una certa similitudine … tra chi credeva che le braccia della Venere di Milo fossero andate distrutte nel trasporto e chi esegue certi Test, ma soprattutto tra il giudice che aveva emesso quella sentenza e chi dà questi consigli senza una parola su come devono essere scattate le foto.

Per essere precisi, infatti, a essere errati non sono i due metodi che, svolti adeguatamente, potrebbero fornire delle indicazioni utili, a essere sbagliata è la loro esecuzione. Quando si consigliano, perciò, andrebbe spiegato bene sia come si devono scattare le foto sia come guardarle, e non dei generici “fotografa tre pile”, “scatta una foto dalla finestra” che non significano assolutamente nulla. Tutte le immagini viste da me, particolarmente quelle riprese dalla finestra, infatti, erano … come si può dire … scattate alla membro di segugio.

Per un qualche motivo chi usa, o consiglia, uno di questi metodi non tiene nella minima considerazione l’importanza dell’esecuzione, ma ritiene che tutto ciò che fa sia perfetto, forse per dono divino, e fotografa delle pile più strette del segmento AF, oppure tiene il quadratino AF a cavallo tra la ringhiera del balcone in primo piano e le colline sullo sfondo.

La faccenda, poi, è aggravata dal fatto la fotocamera è tenuta in mano, e i piccoli, inevitabili, spostamenti cambiano l’inquadratura. Così, mutano anche i punti esaminati dall’Autofocus, con il risultato di aggiungere altra incertezza all’aleatorietà di base.

Per ottenere risultati ripetibili, esportabili e interpretabili dagli altri, dobbiamo avere il soggetto inquadrato dal sensore AF, tutta l’area inquadrata dal sensore AF, su di un unico piano e stabile (per un approfondimento, vedi il capitolo 3.5).

Tra i numerosi sistemi che soddisfano a questa condizione, c’è né sono tre facili da eseguire.

1. Focus Test Chart di Tim Jackson.

2. Target ortogonale e scala inclinata.

3. Target ortogonale fotografato cambiando la distanza.

Andando dal punto 1 al punto 3 aumenta la quantità d’informazioni che si ottiene con il Test.

Nota 4.0.1).

Questi tre metodi non sono i migliori e, forse, non sono neppure i più facili da eseguire. Io ho inserito loro solamente perché sono gli unici che ho provato tra quelli amatoriali. I metodi usati dai laboratori ottici non li prendo nemmeno in considerazione. Sono indubbiamente quelli più validi, ma sono fuori della portata di noi fotoamatori.

Vediamo pregi e difetti dei tre metodi che ho indicato.

4.1 Focus Test Chart di Tim Jackson.

In verità non è un metodo, ma è solo un’implementazione del sistema della scala inclinata.

Sistema per registrare le distanze su un’immagine bidimensionale che non è nato, né con la fotografia digitale, né con l’autofocus, ma era già usato, in un remoto passato, con la camera lucida.

Tim Jackson fornisce un kit, basato su questo sistema, completo di carta da fotografare e istruzioni per l’uso, scaricabile dà: http://md.co.za/d70. Comodo e veloce.

Qualità che né giustificano la larga diffusione e questa è la prima metà del motivo per cui gli ho dedicato un capitolo.

L’altra metà del motivo sono le istruzioni. Per lo standard del Web, sono molto dettagliate, ma ciò che le rende interessanti non è questo, bensì l’impronta con cui sono scritte e, per apprezzarle adeguatamente, si devono studiare con uno spirito ateo. Nelle istruzioni, infatti, Tim Jackson attribuisce alla sua carta un sacco

di qualità che, se fossero tutte vere, significherebbe che la carta non è un prodotto umano, ma sfiora la sfera del divino (o vi appartiene in pieno) e, per sovrappiù, attribuisce ai detrattori altre caratteristiche, di solito assegnate ai demoni e agli eretici.

È per questo motivo che all’inizio del capitolo ho scritto “In Verità” in corsivo. Le istruzioni di Tim mi richiamano alla mente l’evangelico “In Verità, in Verità Vi dico …”.

Leggendo queste istruzioni, senza essere protetti da uno spirito agnostico, è facile cadere nell’illusione che la carta faccia tutto da sola.

È un’illusione che traspare da molti messaggi sul Web dove, secondo gli autori, l’aver usato questa carta garantisce automaticamente che i risultati sono veritieri indipendentemente da come si è fotografata.

Questo è sbagliato! Per almeno due motivi.

1) Per avere risultati affidabili, qualsiasi carta, anche questa, va fotografata con cura e la fotografia va esaminata con attenzione. Scattando senza diligenza, non si ottengono mai buoni risultati, né nei Test, né nelle fotografie.

2) Anche la carta di Tim, nonostante l’impressione data dal suo auto panegirico, è un prodotto umano e, come tale, ha dei limiti e delle debolezze. Come già detto è comoda, veloce e, quindi, utilissima per vedere al volo se la propria attrezzatura ha qualche problema, ma non andiamo troppo oltre assegnandogli qualità miracolose e fotografiamola con la necessaria diligenza. Qui di seguito, inserisco alcune cose importanti, tralasciate da Tim tutto preso a lodare il suo prodotto.

Non fermarsi alla prima interpretazione del Test che viene in mente.

Un Test, prima di essere sottoposto a un’analisi approfondita (e a volte anche dopo) può avere diverse interpretazioni, alcune buone, altre meno buone e alcune sbagliate. Il testo di Tim Jackson, allegato alla carta, ne offre un esempio.

Nelle istruzioni, Tim dice di fotografare alla distanza minima per avere una piccolissima profondità di campo, nel suo caso 2 mm e misurare, così, l’Autofocus con una precisione di due millimetri. Dal test ricava che la sua macchina mette a fuoco con una precisione: “Migliore di 2 mm”.

Ciò può essere giusto, ma ritenerlo giusto senza controllare nulla è fondato? No!

Il Test dice solo che mette a fuoco entro i limiti della profondità di campo, che in questo caso è 2 mm, ma non dice affatto che la precisione dell’Autofocus è 2 mm sempre e comunque.

Supponiamo di fotografare un edificio a 20 m con uno zoom f/5,6. Possiamo affermare con certezza che conserva i 2 mm di precisione?

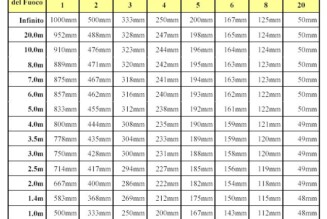

Penso proprio di no. Non ho mai provato un Autofocus a comparazione di fase e, perciò, non posso dire nulla su di loro, ma la sensibilità di quelli a contrasto d’immagine è una frazione della profondità di campo (vedi figura 3.1.4) e un’estensione corretta, supponendo una focale di 100 mm, dice che metterà a fuoco tra 15 m e 30 m (limiti della nuova profondità di campo).

Dimensioni della stampa.

Per avere le scale corrette, la carta di Tim Jackson, e probabilmente la stragrande maggioranza delle carte americane, va stampata in formato Letter e non A4 perché in formato A4, la scala di 16 cm (8 + b diventa di 27,4 cm. Negli USA, infatti, non si usa il sistema metrico ma le misure imperiali.

Due sonde della Nasa si sono spiaccicate su Marte proprio perché la telemetria passava le distanze in misure imperiali mentre tutto il resto usava misure metriche.

Vale comunque anche per le stampe europee. In misura inferiore ma vale. Io ho due stampanti, una fotografica e una Laser B&W, che consente un notevole risparmio sulla stampa dei testi (50 pagine di testo equivalgono al costo della stampante). La stessa scala, stampata sull’una e sull’altra, è diversa di quattro millimetri.

Linearità della scala.

Per non includere la distorsione, certa, dell’obiettivo e quella, ipotetica, della stampante non l’ho fotografata, ma ho misurato la linearità del file PDF originale. L’unità di misura sono i pixel del mio schermo che, alla scala di visualizzazione, sono 2772 pixel tra 0 e 80 mm.

Il grafico di figura 4.4.1 rappresenta lo scarto, in pixel della 5D mk0 proponendo tre ipotesi di scala lineare:

1°. Lineare tra 0 mm (pixel 112) e 80 mm (pixel 2476).

2°. Lineare tra 2 mm (pixel 200) e 80 mm (pixel 2476). Prolungata fino a 0.

3°. Lineare tra 20 mm (pixel 724) e 80 mm (pixel 2476). Prolungata fino a 0.

Tutte le misure sono prese sui punti grigi al 50%.

La scala sull’immagine non è lineare, i primi due millimetri sono espansi. Distano dallo zero 3 mm invece di 2 mm.

Forse per far rientrare in 2 mm la D70? Eh! Chi lo sa?

Anche quando parliamo dei nostri bambini, cerchiamo di farli apparire meglio di quello che sono.

Asse orizzontale.

Non è necessario curare solo i 45° dell’asse verticale, ma anche i 90° dell’asse orizzontale. Se quest’asse non è perpendicolare all’asse ottico, abbiamo:

– La linea nera è ha distanze diverse tra destra e sinistra. Questo causa un errore nella messa a fuoco.

– Le due scale laterali si trovano a distanze diverse. Questo causa un errore di lettura.

Occorre controllare la perfetta simmetria delle due scale laterali.

Inquadratura.

Controllare che i lati del quadrato attorno alla linea del fuoco distino almeno quattro volte le dimensioni della serigrafia del mirino (capitolo 5. …).

Foto alla distanza minima.

Può valere per un obiettivo con un rapporto di riproduzione massimo non troppo elevato, diciamo inferiore a 1:5. Con un obiettivo di prestazioni macro la larghezza della linea nera copre una parte rilevante del campo inquadrato e la differente distanza tra il bordo alto e quello basso non è trascurabile. Poi c’è il dubbio (da verificare) se un test fatto alla distanza minima è valido anche per distanze più usuali.

Prospettiva.

Secondo Tim Jackson l’unico esame attendibile è quello visivo. Con una DOF di 2 mm, come dal suo esempio, forse (molto forse) ha ragione, ma una profondità di campo di 2 mm non è sempre la norma. Nel caso, comune, di una DOF più ampia, nell’esaminare la foto non bisogna trascurare che visivamente la prospettiva è influente.

Target.

C’è poi una cosa che andrebbe valutata, e può essere quantificata solo sulla propria fotocamera poiché è hardware e firmware dipendente, se la linea nera orizzontale è rappresentativa di tutti i soggetti.

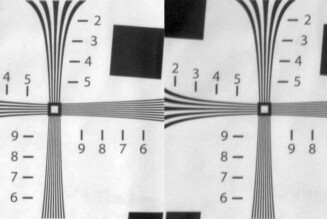

Sulla mia macchina non lo è. Ho sostituito la linea continua con delle quadrettature e questi sono i tre risultati.

Sopra. A sinistra il contrasto della scala inclinata, a destra la corrispondente linea su cui mettere a fuoco.

Sotto il grafico del contrasto.

Sulla mia macchina il fuoco è su due punti diversi. Su altre può, e quasi sicuramente lo è, essere diverso.

Non è, però, un comportamento esclusivo della mia 5D mk0 perché è denunciato da Reporter, che ha una 1D mk IV, su Canoniani.it.

Pro e contro rispetto al capitolo seguente (4.2).

Pro:

Scala e soggetto su un unico foglio risparmiano la necessità di allinearli con precisione e non è richiesto un supporto ad hoc per l’immagine.

Contro:

Le condizioni del test sono limitate:

– Il soggetto è limitato a una linea orizzontale.

– Il rapporto di riproduzione è limitato a 1:8/1:10, che, con un 50 mm, significano una distanza massima dal soggetto di 40/50 cm. Con soggetti più lontani la cornice centrale inizia a essere inquadrata dal sensore AF, ed essendo inclinata, falsa la messa a fuoco.

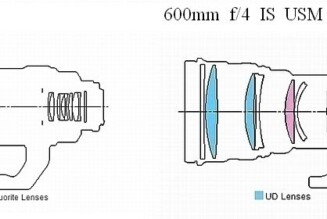

4.2 Target ortogonale e scala inclinata.

Si può provare l’Autofocus con immagini differenti, pur continuando a usare il vantaggio di misurare la distanza con un unico scatto offerto dalla scala inclinata. Ci si costruisce un oggetto a imitazione di commercializzato per la microregolazione automatica, dove soggetto e scala sono due fogli diversi posti su due supporti separati. Un supporto ortogonale all’asse ottico per il soggetto e l’altro inclinato di 45° (o 30°, o 60°) per la scala.

Costruirsi un oggetto del genere non è difficile, basta ricorrere a un po’ di bricolage. In Appendice A2 la descrizione di come ho fatto il mio (questo qui sotto).

Nota: Così come si vede nella figura 4.2.1 questo supporto e fatto per avere scala inclinata verticalmente A4 o A3.

Si può costruire anche per immagini in A3 ma sono utili solo per le prove di risoluzione.

Esecuzione.

1. Obiettivo in AF, punto di AF al centro del target.

2. Messa a fuoco con il pulsante di s

3. Obiettivo in MF.

4. Si sposta lateralmente il porta

5. Scattiamo la foto.

Nota 4.2.1).

Con i teleobiettivi il punto di prospettiva è lontano e l’inclinazione laterale della scala non e’ un problema.

Si può, perciò, scattare direttamente la foto saltando tutte le operazioni dal 2 (incluso) in poi.

Inconvenienti della scala inclinata.

La scala inclinata ha tre problemi intrinseci che sono presenti in tutte le implementazioni.

Il primo, piuttosto blando, è il diverso rapporto di riproduzione tra la parte vicina e quella lontana della scala inclinata (capitolo § 6.7). Facendo le cose per bene, però, l’influenza sul valore misurato si può eliminare. (capitolo § 2.1).

Il secondo, più serio, è dato dai battimenti tra le linee della scala inclinata e il sensore che possono causare errori di misura anche forti (capitolo 6.4), ma questo problema si vede e, scegliendo oculatamente la densità di linee/cm, si può evitare. Non va, invece sottovalutato e, di conseguenza, l’errore può essere catastrofico.

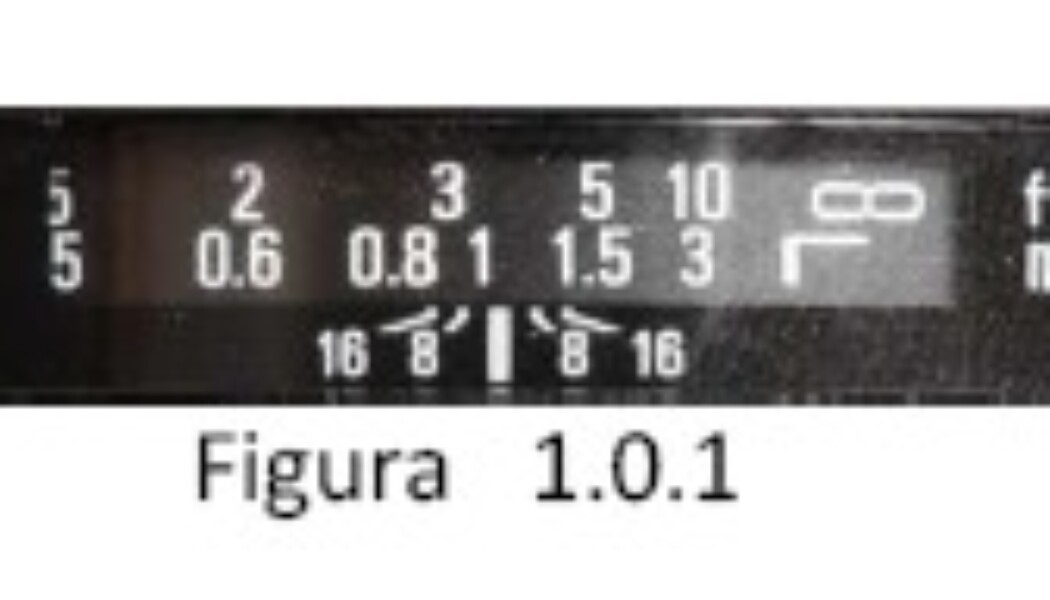

Il terzo è la distanza vincolata alla quale possiamo fare il Test usando una scala in formato A4.

Distanza minima. Come limite arbitrario fisso quello a cui il rapporto di riproduzione tra il cento della scala e il punto più vicino (-100 mm) aumenta del 30%, quindi circa 40 cm (la prospettiva non dipende dalla focale, ma dal punto di ripresa) o la minima distanza di messa a fuoco, la maggiore delle due.

Distanza massima. La profondità di campo inizia a essere maggiore della scala (Near=100 mm) con:

La tabella non considera il cambio di focale con la messa a fuoco, l’approssimazione è, quindi, pari o peggiore del 10%.

Conclusione.

I limiti illustrati sono solo indicativi ma, a meno di non essere attrezzati per grandi formati, il sistema della scala inclinata permette di valutare il comportamento dell’AF solo a distanze brevi.

Attenzione! La limitante non è il formato dell’immagine. Come scala inclinata si può usare un metro da sarti e una stampa A0 presso i centri che stampano i disegni per gli architetti e i meccanici non costa molto. È tutto il sistema che, oltre l’A3, inizia a diventare elefantiaco.

4.3 Molte Foto con cambio della distanza.

Per molti versi, anche se non per tutti, è il sistema più semplice, più naturale e, soprattutto, più flessibile.

La maggior flessibilità riguarda principalmente la possibilità di provare l’Autofocus a distanze molto diverse.

Usando questo sistema possiamo, ad esempio, fotografare un A0 (presso un centro di stampa disegni non è caro e, se siamo disposti a spendere di più, possiamo farci stampare anche un 3×2 m), oppure un muro di mattoni fatto a regola d’arte, oppure un … .

In pratica, con un po’ di fantasia nella scelta del soggetto, possiamo spaziare da molto vicino a distanze paragonabili a ∞ (nel senso che “1/Distanza”, non differisce molto da zero, non che fotografiamo da 10 km). Naturalmente, in alcuni casi dobbiamo per forza muoverci noi, perché spostare il Target è impossibile.

Questo, per i soggetti vicini, può comportare qualche errore di posizione (a spostare un cavalletto senza commettere errori non pensiamoci nemmeno), ma per quelli lontani l’errore è trascurabile.

Esecuzione:

1. Si attacca l’immagine al muro, o su un supporto ortogonale all’asse ottico. Se il muro può fare da immagine di Test (come la chiesa di Sartirana e altre creazioni del Botta) meglio ancora.

2. Si scatta una prima foto in autofocus.

3. Si mette l’obiettivo in manuale e si scatta tutta una serie di foto spostando la fotocamera, o il Target di un tot a scelta, alla volta. Spostare il Target, se si può, è meglio perché comporta meno errori. Le irregolarità negli spostamenti della fotocamera, infatti, sono moltiplicate per l’inverso del rapporto di riproduzione, mentre spostando il Target il fattore è sempre 1:1. Inoltre si possono facilitare i movimenti predisponendo dime e riferimenti sul piano di appoggio.

L’analisi dell’immagine più nitida è fatta direttamente sull’immagine del target. Si può, quindi, controllare nella sua interezza e non ci sono né errori di allineamento, né punti spostati dal piano di messa fuoco, né rischio di eccedere dall’area inquadrata dell’Autofocus.

Anche così, però, abbiamo una variazione del rapporto di riproduzione perché cambia la distanza cui sono fatti gli scatti.

Il cambio del rapporto di riproduzione può essere evitato con questo procedimento più macchinoso e più lungo.

1. S’inizia con la macchina fotografica alla distanza alla quale si scatteranno le foto.

2. Si sposta la macchina della quantità desiderata come distanza dal fuoco perfetto e si mette a fuoco usando l’Autofocus. Non occorre scattare basta premere il pulsante a metà.

3. Si mette l’obiettivo in Manuale e si riporta la fotocamera nella posizione di partenza, facendo molta attenzione a non muovere nulla.

4. Si scatta la foto.

5. Si riparte dal punto 2, eseguendo una serie di foto a distanze regolarmente spaziate dal punto di fuoco, sia avanti sia dietro.

6. Si analizzano le immagini e si cerca di identificare il piano più a fuoco.

Procedendo così la distanza di ripresa e il rapporto di riproduzione sono gli stessi per tutte le foto e non è necessaria nessuna correzione. Esiste, è vero, il problema della ripetibilità dell’Autofocus, ma l’ho misurata ed è molto buona (capitolo 7.1). È, in ogni caso, largamente sufficiente per queste prove.

Sulla carta, questo complesso procedimento è il metodo più preciso. Ma! Appunto sulla carta.

All’atto pratico, noi non operiamo in un attrezzato laboratorio con target e fotocamera montati sul rigido e micrometrico binario di un banco ottico e con un’illuminazione che non cambia nel tempo. Operiamo, invece, in casa (o all’aperto con il sole che si sposta) e con un’attrezzatura arrangiata in un qualche modo.

Tutte queste manovre comportano facilmente un qualche spostamento e/o errore, per cui è facile ottenere risultati meno ripetibili e meno uniformi che con i metodi precedenti. Nota: Per distanze moderate, il binario possiamo costruircelo con un po’ di Bricolage.

4.4 Qualità delle stampe.

È evidente che la precisione delle nostre misure non può essere migliore della qualità delle stampe che usiamo per farle. Questo preambolo, però, NON significa che dobbiamo svenarci nell’acquisto di costose stampe di alta qualità, tipo quelle usate per i test di risoluzione. La qualità di un’economica ink-jet fotografica è normalmente più che sufficiente, le limitanti alla precisione sono altre.

Significa, invece, che è bene dare un’occhiata alle stampe e non prendere per scontato che siano perfette.

L’ideale per il controllo delle stampe è un microscopio, ma è poco diffuso per via del costo. Né esistono di economici (anche a meno di 100 euro), ma sono inferiori ad un obiettivo macro. Quelli con una qualità decente (per microscopia amatoriale), invece, costano oltre i 2000 Euro.

Le stampe, perciò, le ho controllate con il 100 mm, macro, della Canon che per quest’uso è valido (lenti addizionali e tubi di prolunga sono validi anche loro) poiché ha una risoluzione, nel confronto, migliore di 0,05 mm. Se, però, non siamo attrezzati per la macro, amen, non è il caso di spendere soldi per una verifica non necessaria.

La mia stampante è un’economica Epson R220, una di quelle stampanti che si può dire: “Le regalano”. La differenza di costo tra il kit delle cartucce di ricambio e la stampante completa è , infatti, irrisorio (classica politica di invogliare all’acquisto di un bene perché il guadagno è sul materiale di consumo).

Questa è la qualità di stampa.

Nonostante la granulosità dovuta alle gocce (ingrandendo si vedono nitidamente), i bordi sono sufficientemente netti da non influire sulla misura della sfocatura che in maniera trascurabile. Il passaggio dal 90% al 10% della riflettenza avviene in 0,05 mm e in questa misura è inclusa la risoluzione dell’obiettivo.

La qualità della stampa, quindi, è sufficiente. Una stampa migliore non darebbe incrementi apprezzabili nella precisione.

Precisione Dimensionale.

Sulla larghezza della linea influiscono molte cose:

– DPI. A 300 DPI l’intervallo tra le gocce è un trecentesimo di pollice, in pratica 0,1 mm. Quando si usano linee fini serve una stampante da almeno 600 DP.

– Trascinamento della carta. Nelle stampanti economiche lascia a desiderare e qualche linea di larghezza un po’ diversa ogni tanto ci scappa, ma di solito non da grossi guai e si riesce a identificarla.

– La nostra accuratezza nell’inserire la carta ben ferma tra le due guide laterali e tenere sgombro il piano d’uscita. Di solito, la causa preminente di linee irregolari è proprio la scarsa diligenza nel mettere la carta nella stampante.

– La qualità della carta e la pulizia della stampante sono importanti per le linee bianche (quelle non inchiostrate) sottili.

Tre immagini di coppie di linee bianche e nere da 0,1 mm, 0,2 mm e 0,4 mm fotografate con il rapporto di riproduzione 1:1. In pratica, sono tre francobolli da 20×30 mm (la dimensione della la cornice è 24×36 mm).

Il movimento della carta è trasversale alle linee in modo da essere nella condizione che credo peggiore.

Nota: Credo, ma non ho mai fatto la verifica muovendo la testina. Potrebbe benissimo essere peggio.

Comincio con la più critica, quella con le linee larghe un decimo di millimetro (equivalente a 254 DPI).

Sono evidenti:

– Il periodismo ruota dentata – vite senza fine.

Nulla di inatteso. Lo abbiamo sui telescopi amatoriali che costano 100 volte la stampante e sui quali da molto fastidio nelle fotografie. Trovarlo su una stampante economica, dove oltretutto è invisibile, è nella norma. Qui si distingue molto chiaramente perché, per un caso fortuito, è quasi sincrono con le linee.

– Le linee inchiostrate sono più larghe di quelle bianche.

Anche qui tutto nella norma. L’inchiostro si allarga (dipende anche dalla carta e dalla pulizia con cui è tenuta la stampante), non si restringe.

Due grafici estratti con Iris + Excel.

Quello sopra è la larghezza di ogni linea in pixel della 5D mk0. Il periodismo qui è ancora più evidente. Il picco che mostra una larghezza anormale di 35 pixel non è una linea nera eccezionalmente larga. Molto più semplicemente le linee nere, nei doppietti o tripletti vicini, hanno spesso un Dot d’inchiostro, visibile nei crop, che le unisce. Qui la lettura è passata proprio su una goccia che univa le righe nere nelle coppie 145 e 146 e le ha viste come una linea nera unica non rilevando la 145 bianca.

Come continuo a ripetere, le analisi numeriche sono utilissime, ma vanno prese cum grano salis perché i nostri dati non soddisfano tutte le condizioni di validità.

Quello sotto è il numero di linee che hanno una determinata larghezza, sempre in pixel della 5D mk0.

Ad esempio il numero di linee nere larghe 14 pixel è 46 mentre ben 27 linee bianche sono larghe solo 5 pixel.

Raddoppiando la larghezza delle righe, il periodismo è meno evidente, però la sua ampiezza rimane uguale.

Un esempio degli effetti di una linea irregolare vicino al fuoco.

Il grafico delle aree dei cali di luce sulle linee scure presenta un picco anomalo in posizione 3. È dovuto ad una linea larga 844 pixel (1,035 mm) invece di 815 (1,000 mm). Un’anomalia piccola, identificabile e inclusa nelle statistiche di cui sopra, che al massimo poteva causare un errore di 0,5 cm su 1 m, poca roba.

Costanza dell’intensità del nero.

Questa è un’irregolarità nelle linee dovuta a carta da diversi mesi fuori della confezione sigillata. Le irregolarità dovute alla carta si riconoscono perché si presentano a chiazze.

Linearità della scala dei grigi.

Con una stampante a getto d’inchiostro qui andiamo male, almeno con quelle, come la mia, che hanno una sola cartuccia di nero. Questo è il grafico della densità dei grigi passando gradualmente e linearmente dal nero al bianco. La linea blu è il file usato per la stampa, la linea marrone è la fotografia della stampa.

La linearità delle tonalità di grigio non è sicuramente il punto forte della mia stampante.

Sono punti deboli entrambi gli estremi. Grigio molto chiaro.

Sulle stampanti a getto d’inchiostro la gradazione della tinta è fatta rarefacendo le gocce e nelle stampanti con una sola cartuccia di nero si nota.

Nero Intenso.

Il nero intenso, o Dmax, qualche anno fa era un punto debole delle stampanti a getto d’inchiostro rispetto alle stampe al bromuro d’argento. Dicono che nuovi inchiostri e nuove carte abbiano risolto il problema, ma io non posso valutarlo.

4.5 Software utili.

Il software fornito di corredo alla fotocamera (DPP) è progettato per il ritocco fotografico e la medesima cosa credo valga per Photoshop (purtroppo non lo conosco perché finora non ho trovato il coraggio di impegnarmi ad apprenderlo, cosa impegnativa) e non è adatto a usare la propria fotocamera come strumento di misura.

Sul Web, sono in vendita software che automatizzano varie operazioni di Test usando la fotocamera e promettono mirabilia. Ma io sono parsimonioso (taccagno ha un senso negativo) e ritengo sbagliato spendere dei soldi per qualcosa che si usa una volta e poi più.

Sempre sul Web, oltre ai software commerciali, c’è anche un software gratuito e molto valido, utilissimo per usare la fotocamera come strumento di misura. È Iris, un software scritto da un gruppo di astronomi francesi per l’analisi delle immagini astronomiche.

Rispetto ai software commerciali, richiede più lavoro perché le operazioni non sono automatizzate, ma, appunto per questo, offre maggiori possibilità. Il link è:

http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

Esiste anche un tutorial tradotto in Italiano di cui non ho presente il link, ma è rintracciabile su Canoniani.it.

Un software comodo e veloce, anche se non indispensabile, per la visualizzazione delle immagini e piccole modifiche è IrfanView. Il link:

Anche questo è gratuito o quasi. Quasi perché l’autore lo concede gratis, ma chiede un piccolo contributo volontario. Secondo me lo merita e si fa bene a inviarglielo.

Escludendo la trasformata di Fourier, le analisi numeriche utili per migliorare la visibilità del punto a fuoco fanno parte delle funzioni di un foglio elettronico tipo Excel. Dico tipo perché Open Office va benissimo ed è gratuito.