8.0 Comportamento al limite.

L’Autofocus, come qualsiasi prodotto umano, funziona solo entro certi limiti. Limiti che, nel caso di un autofocus passivo, riguardano la luce ambiente, il contrasto del soggetto, la luminosità (diaframma massimo) dell’obiettivo, la risoluzione del sensore AF, più alcune cose minori.

Inoltre, come avviene sempre nei sistemi fisici macroscopici (ossia non quantistici) il passaggio da uno stato a un altro, non è mai un gradino netto. La funzione gradino di Heaviside θ(x) = (|x|+x)/2x; appartiene al mondo delle Realtà Platoniche e non a quello delle Realtà Fisiche.

Nel mondo reale ogni passaggio da uno stato a un altro è sempre graduale. Magari è molto ripido ma non è mai un gradino netto e questo vale anche per l’Autofocus.

Purtroppo nelle specifiche delle fotocamere non sono mai indicati né i limiti assoluti dell’AF né cosa avviene nel limbo esistente tra il buon funzionamento e il non funzionamento totale. Queste cose, se si vuole conoscerle, bisogna misurarsele.

Nota 8.0.1).

Tutte le prove di questo capitolo le ho fatte mettendo l’obiettivo su ∞ (infinito) prima dello scaro. Poi, come al solito, ho usato il solo punto centrale. Così facendo, i Test sono più uniformi ma, purtroppo, il numero di comportamenti osservati è minore.

8.1 Contrasto minimo.

Mi rendo conto che il significato di questo titolo è molto discutibile.

Per dire: “Ho misurato il contrasto minimo” è necessario, anche se non sufficiente, avere una definizione di contrasto universalmente accettata e valida per tutte le immagini fotografiche.

Al momento, siamo ancora lontani da questa situazione.

Io, tra le molteplici possibilità, ho scelto di fare quattro, solo quattro, prove con l’immagine di Appendice A4 in cui la riflettività varia in modo continuo, e uniforme dallo 0% al 100%.

Ci sarebbero da fare numerose altre prove che! Gli uomini (e le donne) di buona volontà le facciano.

Prima Prova.

Immagine . . . . . . . . . = A4

Luce Incidente . . . . . . . . . = 12 EV

AF, sul punto centrale, annegato nella scala continua.

Orientamento immagine orizzontale (la riflettenza cambia lungo l’asse orizzontale.)

Questo è il profilo di luminosità dell’immagine. Non è perfetto ma le ink-jet economiche, come la mia, sono fatte per stampare fotografie e non per realizzare campioni di riflettività da conservare nell’ufficio dei pesi e delle misure.

Con questa rampa lineare l’AF non funziona, nemmeno al massimo allontanamento consentito dalle dimensioni dell’immagine A4_b prima di uscire dalla rampa con i margini del sensore AF. Con il 50 mm F/1,4, invece, inaspettatamente funziona alla minima distanza di messa a fuoco. Risultato apparentemente contradditorio poiché avvicinandosi diminuisce l’area inquadrata e, quindi, anche il contrasto totale del segmento. La spiegazione è in questa foto presa con il 100 mm Macro al rapporto 1:1.

– Alcune macchie di sporco presenti sulla stampa, anche se invisibili a occhio nudo. Non sono sul sensore, perché spostando la stampa conservano la posizione sulla carta.

– La stampa non è uniforme ma punteggiata. Cosa regolare, è così che le Ink-Jet fanno le mezze tinte.

Evidentemente il 50mm F/1,4 della Sigma alla distanza minima di messa a fuoco, ha ancora una risoluzione sufficiente a rivelarle, anche se al pelo. Infatti, va, non va, come la freccia dei Carabinieri.

Questa prima prova ci dice un paio di cose a proposito dell’algoritmo dell’Autofocus.

– Il contrasto utilizzato non è solo la differenza tra il minimo e il massimo all’interno del segmento.

Può darsi che questo parametro sia importante ma non è esclusivo. Le differenze tra pixel adiacenti, probabilmente pesate secondo una curva per favorire il micro contrasto, hanno la loro importanza.

– L’algoritmo è un algoritmo euristico. Quando non riesce a mettere a fuoco in modo veloce e sicuro, non demorde. Ci pensa su a lungo e tenta diverse strade in modo da fornire una soluzione che, anche se non è esatta, sia almeno accettabile. Infatti fa numerosi piccoli aggiustaggi e, a volte, compie una correzione anche un secondo dopo che è già fermo e sembra si sia stabilizzato.

Quando non riesce proprio a identificare il fuoco, o lascia l’obiettivo nei pressi del fuoco corretto, o alla distanza minima, o a infinito. La soluzione adottata, tra le tre, non è casuale ma è ripetitiva, quindi, dietro c’è una logica, ma io non sono riuscito a identificarla.

Questa è la scala inclinata con la messa a fuoco di riferimento (il bordo Bianco/Nero) e con la messa a fuoco al pelo del funzionamento.

Con il contrasto alto si ha il consueto Front-Focus di taratura che, al pelo del funzionamento, arretra di circa 1 cm, variazione che per me è molto contenuta anzi, date le condizioni, è trascurabile.

Seconda Prova.

Stesse condizioni di prima ma orientamento verticale e luce 13 EV.

Funziona fino a un rapporto di riproduzione di 1:10, ossia lavora anche con il 20% di contrasto in meno.

Ho cambiato i due parametri assieme, perciò, non so se è il miglioramento è dovuto alla maggiore illuminazione o al diverso orientamento del Target.

Terza Prova.

Come la seconda ma con il punto AF centrale messo a cavallo tra l’area grigia (tra il 10% e lo 0% di densità) e il bianco.

Si può così cercare il limite in modo più fine perché spostandosi gradualmente verso il bianco il contrasto tra i due lati del sensore AF, quello sul bianco e quello sul grigio, cala con continuità e in modo regolare.

Inoltre dipende meno dalla distanza perché risente principalmente della differenza grigio-bianco invece che grigio sinistro – grigio destro (che dipende dalle dimensioni dell’area inquadrata dal sensore AF). Con questo contrasto al bordo, 1740 count di Iris (fondo scala = 32768) equivalenti a 220 bit del sensore (su

4095), il funzionamento è proprio al limite. Prima di stabilizzarsi oscilla attorno al valore corretto per 2÷3 secondi.

Quarta Prova.

Come la terza, ma con il punto AF centrale messo a cavallo tra l’area grigia (tra il 90% e il 100% di densità) e il nero.

Si cerca così il limite nella zona in cui non solo è basso il contrasto, ma è bassa pure la riflettività.

Funziona in modo più affidabile e con un contrasto più basso, 1180 count di Iris (150 bit del sensore).

Il fuoco, inoltre, non si sposta minimamente, neppure al limite.

Conclusioni.

Una valutazione seria richiede molti più Test e soprattutto test incrociati tra le diverse situazioni limite, ma, anche così, alcune conclusioni si possono trarre con una discreta affidabilità.

1°. L’Autofocus non richiede un bordo netto.

Funziona anche quando la variazione del contrasto è uniforme, purché il tasso di variazione sia abbastanza alto. Non la differenza totale tra i due lati opposti, ma il tasso di cambiamento.

2°. Funziona meglio, e con metà contrasto, quando il segmento inquadrato dal sensore AF è vicino al nero (150 bit sui 4095 del sensore) piuttosto che vicino al bianco (300 bit).

3°. L’algoritmo è di tipo gerarchico. È semplice, per via della velocità, quando la situazione è chiara, ma esegue lunghe e laboriose indagini quando non lo è. Riesce così a dare un buon risultato anche in condizioni difficili. Come contropartita, occorre un po’ di attesa con il pulsante a metà. Lo scatto al volo può implicare una foto fuori fuoco.

4°. Lo spostamento del fuoco vicino alla condizione limite è contenuto.

5°. I punti invisibili di assistenza all’Autofocus, non sono esclusivi del fuoco dinamico ma sono consultati anche quando la situazione, con il solo punto centrale, è confusa e l’algoritmo non riesce a identificare dove stia veramente il fuoco.

8.2 Luminosità minima.

Come sorgente ho usato una lampada alogena con dimmer. Ai bassi livelli d’illuminazione, a cui l’Autofocus cessa di funzionare, la maggior parte dell’energia radiante emessa dalla lampada non è nel visibile ma nell’infrarosso.

Per misurare la luce incidente non ho, perciò, potuto usare il mio esposimetro, quest’arcaico oggetto qui sotto, poiché con questo eccesso d’infrarosso fornisce valori più elevati del dovuto.

Ho, invece, regolato luce ed esposizione per avere la luce riflessa dal bianco della carta Glossy sulla linea 2.0 dell’Istogramma (Raw) di DPP. Esattamente come da immagine qui sotto.

Ho provato tre obiettivi con tre luminosità diverse. Precisamente:

Focale . . . . 50 cm . 100 cm 400 cm

Distanza . . . 75 cm . 1,5 m . 6,0 m

Diaframma . . . 1/1,4 . 1/2,8 . 1/5,6

Rapporto di riproduzione . 1:15 . 1:15 . 1:15

L’Autofocus l’ho fatto sull’immagine A.3, che da un risultato simile ai soggetti naturali, e la misura della distanza è fatta tramite scala inclinata. Gli ISO sono a 200 tranne l’ultima misura con il 400 mm che è a 13” e ISO=400.

La formula per il calcolo degli EV (uniformati a ISO=100) è la solita:

EV = [Log(N2 / T) / Log(2)] – 1; (N2 = 2; 8; 32;) [8.2.1]

Il “-1” perché gli ISO sono 200 (-2 nell’unico scatto a 400).

Queste sono le immagini della scala inclinata. Naturalmente le foto sono scattate a tutta apertura per identificare più facilmente il piano di messa a fuoco.

I numeri sulle immagini identificano gli EV secondo la [8.2.1].

Nota: Per evitare intromissioni di luce spurie, meglio coprire il mirino con l’apposito tappo. Anche se l’ambiente è buio.

Conserva il Front-Focus di taratura fino in prossimità del non funzionamento. @ 2” e 200 ISO il Front-Focus aumenta di 1,5 cm per, sorprendentemente, ritornare normale proprio alla luminosità limite. Può darsi che ciò sia dovuto alle lunghe indagini necessarie per rivelare il fuoco proprio sul limite.

Stesso comportamento del 50 mm.

Il tempo limite è 4 volte quello del 50 mm, quindi, essendo il diaframma 4 volte meno luminoso (F/2,8 invece di F/1,4) conserva gli stessi EV.

Il fuoco, a causa della maggior profondità di campo, qui si vede male è necessario ricorrere alla deviazione standard del grafico del contrasto (figura 8.2.7 sotto).

Come già visto in precedenza, il comportamento di quest’obiettivo è più stabile delle altre ottiche in mio possesso. Resta sempre da scoprire se dipende dal Diaframma o anche dalla Focale.

Il tempo limite (13” a 400 ISO) è 4 volte maggiore del 100 mm e 16 volte maggiore del 50 mm. Anche lui conserva gli EV.

Conclusioni.

1°. L’Autofocus funziona bene fino a una luminosità alla quale, con il 50 mm F/1,4 si vede ben poco e con il 400 mm F/5,6 non si vede nulla del tutto. Per bene intendo che fino a 1 EV prima del limite l’errore è nullo. L’ultimo EV sale a -1/3÷ -1/2 della profondità di campo a TA.

2°. Il valore limite minimo di luminosità io l’ho misurato in -1,5 EV ma, data la distribuzione spettrale e lo sfondo bianco lucido, è sicuramente inferiore. Da alcuni confronti forse è 1,5÷2 EV in meno, quindi -3÷-4 EV. Un occhio che forse non è da gufo, ma è almeno da gatto.

3°. L’ipotesi che la fotocamera regoli il tempo di esposizione del sensore AF in funzione della luminosità dell’obiettivo, è confermata. Tutti e tre gli obiettivi funzionano fino alla medesima luminosità della scena ripresa, quindi con tempi proporzionali al quadrato del diaframma.

8.3 Precisione in funzione del diaframma.

Verificare la precisione dell’Autofocus, in funzione del diaframma, con le attuali fotocamere che cercano di evitare ogni lavoro al fotografo, facendo quello che vogliono loro, non è semplicissimo.

Non si può chiuderlo premendo il pulsante di controllo della profondità di campo perché, così, l’Autofocus non funziona. Eeh! Si! A volte si stava meglio quando si stava peggio.

Si può, però, usare un diaframma secondario.

· Si acquista un tappo del diametro adatto. Non necessariamente originale, tanto sono tutti neri.

· Si fora con il diametro minimo da cui iniziare la prova.

· Si scattano le foto necessarie allargando ogni volta il foro e facendo attenzione a non commettere errori perché il foro si può allargare ma non restringere. Si può restringere con ranelle ma devono essere brunite bene per evitare riflessi.

Un diaframma di fronte all’obiettivo, invece che nel centro ottico, ha molti difetti: Vignettatura, Distorsione, …, ecc. ma noi dobbiamo solo verificare l’Autofocus e per ora li ignoriamo.

Esiste, forse, una seconda soluzione, quella consigliata da chi usa un moltiplicatore di focale che porta l’obiettivo a F/8. Lo scotch sui contatti.

Io non l’ho mai provata per via dello sporco di colla. Non credo, però, che in questo caso funzioni perché è necessario che l’obiettivo comunichi di essere in automatico altrimenti scatta senza mettere a fuoco come con la fotocamera senza obiettivo.

Per chi vuole provare, allego il disegno della baionetta.

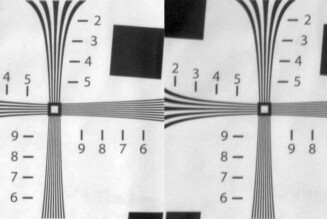

Nel capitolo 2.1 ho invitato a dubitare di tutto. Per chi ha raccolto l’invito, e dubita che un tappo forato funzioni come un diaframma, allego tre foto della scala inclinata. Scattate: a F/1,4; a F6,3; a F/1,4 ma con il tappo forato sull’obiettivo che porta il diaframma a F/6,4.

La profondità di campo tra F/6,3 e il tappo è uguale, quindi il tappo è un diaframma a tutti gli effetti.

Non essendo nella posizione corretta, vignetta e distorce (qui non distorce ma è un puro caso), però è un diaframma a tutti gli effetti.

Questa sotto è la vignettatura.

Prova con l’immagine A3 e il 50 mm F/1,4 alla distanza di 1 m.

Con un foro di diametro inferiore a 6,0 mm, ossia con un diaframma più chiuso di F/8,3, l’autofocus non funziona mai.

Con un foro da 6,0 mm, ossia F/8,333… funziona ma solo con una luminosità del soggetto maggiore di 8 EV.

Con la luminosità del soggetto uguale a 8 EV invece:

– Scattando con il pulsante e fermandosi

un po’ a meta pressione funziona sempre.

– Scattando con il pulsante senza fermarsi, funziona solo con distanze del soggetto superiori a un metro.

– Con il comando da PC si comporta come con il pulsante senza arresto.

Chi mette lo scotch sui contatti perché lavora con il moltiplicatore che porta l’obiettivo a F/8, e non possiede una serie 1, tenga conto che il marg ridotto (supposto che funzioni, cosa di cui dubito perché: “come fa a mettere a fuoco senza comunicazione?”.

Con un foro da 7,8 mm (F/6,4) funziona in qualsiasi circostanza fino a una luminosità di 4 EV.

Non ho provato con luminosità inferiori poiché EV è già molto bassa.

Le immagini, e i diagrammi, della scala inclinata ripresa con, e senza tappo. Luce incidente naturale di 6 EV. Le dimensioni della scala millimetrata e del diagramma coincidono.

Naturalmente il fuoco è stato fatto con tappo e senza tappo ma l’immagine è sempre stata ripresa con l’obiettivo messo in ‘M’ e senza tappo altrimenti l’elevata profondità di campo con il tappo rendeva poco visibile l’effetto.

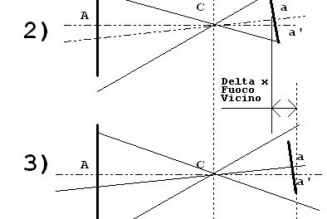

Nota: Questa prova può essere fortemente criticata perché un obiettivo che è F/6,4 e comunica di essere F/6,4 ha un comportamento sicuramente diverso da un obiettivo che è F/6,4 e comunica di essere un F/1,4. Nel capitolo § 8.2, infatti, è mostrato che i tempi dipendono dalla luminosità che l’obiettivo comunica alla fotocamera. La notevole differenza tra i due fuochi, però, 4 cm più vicino su un metro, è un forte, anche se non incontrovertibile, indice che l’influenza del diaframma sull’Autofocus non è trascurabile.

8.4 Spessore minimo di una linea.

A mettere a fuoco una linea talmente sottile da essere invisibile non riesce nemmeno il nostro occhio.

Non ci sono ragioni per cui anche l’Autofocus non abbia il suo limite d’invisibilità.

Come al solito, questo limite non fa parte delle specifiche fornite alla clientela. Se vogliamo conoscerlo, dobbiamo misurarcelo.

Una misura seria, però, comporta un paio di cose che non sono fattibili con un Test domestico, e neppure con uno selvaggio.

Variazione continua della larghezza della linea per definire il limite con precisione.

Variazione continua dell’inclinazione della linea da +90° a -90° per verificare la risposta sui due assi.

Avere una linea di larghezza variabile con continuità è possibile sullo schermo di un monitor ma è inutile per il Test. La tassellatura del monitor è un ottimo Target per l’Autofocus che mette a fuoco lo schermo anche in assenza di righe. Dobbiamo accontentarci di linee con larghezza variabile a gradini discreti e, quindi, con l’indecisione data dall’ampiezza del gradino.

Io ho provato con linee larghe 0,2 mm; 0,4 mm; 0,8 mm; 1,6 mm e 3,2 mm. In un caso ho usato una linea larga 10 mm perché avevo l’impressione che la variazione di AF continuasse dopo i 3,2 mm.

L’inclinazione variabile permette la misura in funzione dell’inclinazione. Costruire un supporto rotante finemente è possibile con materiale reperibile ma, a parte qualche superabile difficoltà costruttiva, la quantità di misure necessaria è superiore alla pazienza.

Io ho usato due posizioni: Orizzontale e verticale. Entrambe con una precisione di ±3° rispetto al sensore. Precisione insufficiente per una risposta perfettamente assiale ma è il meglio che riesco ad ottenere senza continuare a visionare gli scatti e aggiustare il Target.

Oltre alla sensibilità, la prova con linee sottili mette un po’ in luce anche il tipo di algoritmo per la misura del contrasto. Se è di tipo totale, con una linea molto sottile va in crisi perché il contrasto di un solo pixel, come totale, è basso, anche se quello rispetto ai due vicini è alto.

Se,invece, misura i singoli bordi, o è ibrido, no. Apparentemente è ibrido, tiene conto di più cose.

Controllo.

Prima di iniziare le prove ho controllato che, con l’immagine A7_0, priva di linee, non mettesse a fuoco. Dalle prove del capitolo § 8.1, infatti, è risultato che l’Autofocus è sensibile a livelli di contrasto molto bassi ed era possibile che la differenza di contrasto, data dall’illuminazione laterale proveniente dalla finestra, funzionasse anche con un’immagine bianca uniforme.

Preoccupazione infondata. L’Autofocus su un’immagine di un bianco uniforme non funziona. Logicamente, se si continua ad allontanarsi, a un certo punto inquadra i bordi del foglio e mette a fuoco. Con queste condizioni di Test, però, mette a fuoco solo da quattro metri in poi.

Spessore minimo della linea.

La minima linea che riesco a stampare, con un’irregolarità contenuta entro il ±30%, è 0,2 mm.

Per verificare sensibilità non posso, perciò, assottigliare la linea, ma devo aumentare la distanza.

La distanza è limitata dalle dimensioni del locale ma 0,2 mm è risultato sufficiente.Il limite del funzionamento, con una linea orizzontale di 0,2 mm nominali e 50 mm di focale, è 2,5 m. A questa distanza mette a fuoco con il pulsante di scatto premuto a metà e una lunga attesa, ma il consenso non esce. Con una focale nominale di 50 mm il rapporto di riproduzione è 1:50. Sul sensore la linea è spessa 4 μm, mezzo pixel del sensore della 5D mk0. Questa è la scala.

Il fuoco è spostato indietro ma è entro la profondità di campo a questa distanza.

Avvicinandosi progressivamente, mette a fuoco sempre più vicino al target fino a che, a circa 1,2 m mette a fuoco anche con il comando remoto da PC (linea orizzontale, Obiettivo F/1,4, Focale 50 mm). Questa è l’immagine presa poco prima del funzionamento in automatico (1,5 m).

Le prove successive sono fatte a 1,0 m.

Luminosità=13EV; f=50mm; F=1/1,4;

Distanza=1m; Linea Orizzontale.

In queste condizioni non manifesta problemi di Autofocus.

L’Autofocus, quindi, è fatto sempre con scatto da PC (EOS Capture).

Nulla di particolare da segnalare. C’è un evidente shift del fuoco al variare dello spessore della linea, ma per linee con spessore maggiore di 1,6 mm è contenuto.

Nota: Ripetendo le foto con il pulsante di scatto, e attendendo a metà corsa, l’immagine con la linea da 0,2 mm (larghezza al limite del funzionamento) è più a fuoco. Le altre sono identiche. Altra conferma che l’algoritmo, quando incontra difficoltà nella messa a fuoco, inserisce un meccanismo diverso, lentissimo ma accurato (quando ha successo).

Luminosità=13EV; f=50mm; F=1/1,4;

Distanza=1m; Linea Verticale. Con la linea da 0,2 mm non mette a fuoco con lo scatto da PC e con la linea da 0,4 mm, così così.

Queste due immagini sono, perciò, riprese con il pulsante di scatto premuto a metà manualmente.

Tutte le altre con scatto da PC (EOS Capture).

Come da copione, l’Autofocus della 5D mk0 è debole con i soggetti a linee esclusivamente verticali.

Per linee maggiori di 1,6 mm, nulla di sostanzialmente diverso dalla linea orizzontale.

Sembra un po’ più stabile, ma è un’impressione che può essere confermata solo da una valida statistica.

Luminosità=12EV; f=100mm; F=1/2,8;

Distanza=2m; Linea Orizzontale.

Prova con un obiettivo di luminosità inferiore.

Con le linee da 0,2 e 0,4 mm non mette mai a fuoco con il comando remoto da PC e, con la linea da 0,2, fa fatica anche premendo il pulsante di scatto a metà.

È meno stabile dell’ottica più luminosa e conferma la tendenza ad arretrare delle ottiche meno luminose su quei soggetti geometrici che hanno comunque una precisione inferiore a quelli reali.

Sui soggetti geometrici dove la precisione è identica a quelli reali, l’arretramento non c’è.

La misura poco prima del limite (qui 0,4mm) è lenta ma precisa.

Luminosità=12EV; f=100mm; F=1/2,8;

Distanza=2m; Linea Verticale.

Nulla da segnalare.

I grafici con la linea da 0,2 mm sono molto diversi tra orizzontale e verticale, ma siamo fuori della zona di funzionamento e non vanno tenuti in considerazione.

Luminosità=6EV; f=50mm; F=1/1,4;

Distanza=1m; Linea Orizzontale.

Unire una luminosità bassa, anche se non bassissima, a un’unica linea sottile è chiaramente una condizione molto gravosa per un autofocus a contrasto che, in effetti, si comporta malino con la linea disposta sia orizzontalmente sia verticalmente.

In questo grafico c’è un’anomalia, la linea orizzontale da 3,2 mm immediatamente qui sopra.

Non ho fatto ulteriori controlli e, quindi, non posso escludere che sia un pasticcio mio.

Non ho una fotocamera con la microregolazione e non posso fare la misura diretta.

Ho cercato di farla per via indiretta, spostando la fotocamera e osservando quando si aveva uno step, ma non sono riuscito a realizzare niente di buono.

8.4 Movimento minimo dell’obiettivo.

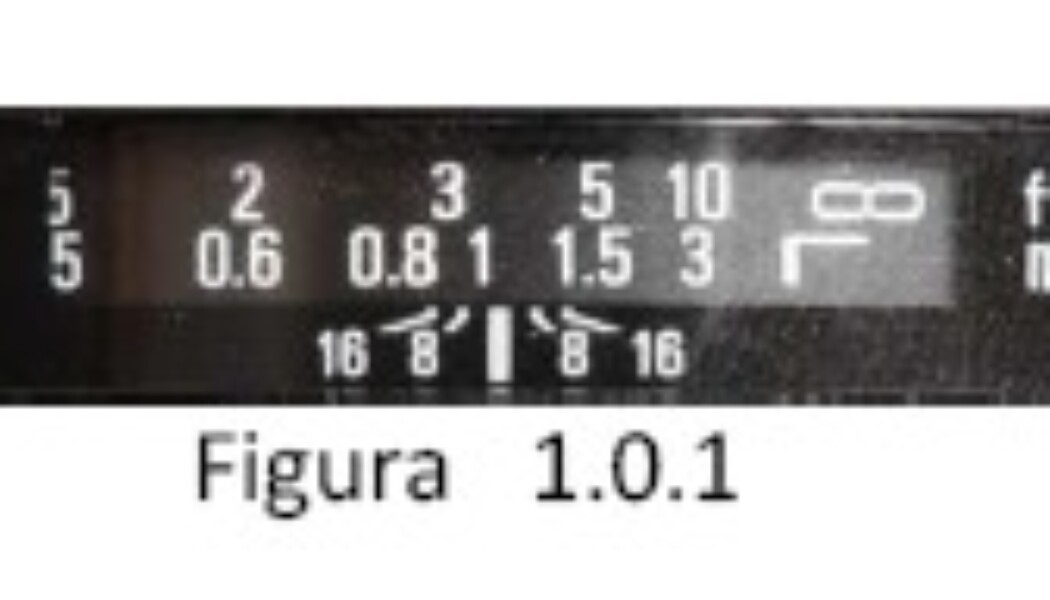

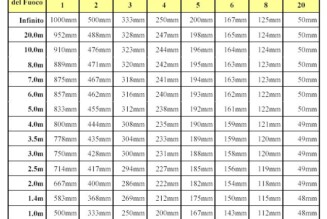

Con una variazione angolare così piccola per passare da 3 m a infinito (su tutti gli obiettivi eccetto il 50 mm f/1,8 Canon), un passo del motore a quanto corrisponde come distanza di messa a fuoco?

Non ho una fotocamera con la microregolazione e non posso fare la misura diretta.

Ho cercato di farla per via indiretta, spostando la fotocamera e osservando quando si aveva uno step, ma non sono riuscito a realizzare niente di buono.

Appendice

Contiene alcune immagini che ho usato per le prove.

Sono tutte disegnate usando IrfanView ed hanno dimensioni di 2910 x 2040 pixel.

Il motivo di questa scelta è spiegato qui sotto.

Sono tutte inserite come una pagina intera perché il Formato PDF permette, in questo caso, la stampa in A4 conservando le dimensioni.

Misure delle immagini stampate.

Il driver della mia stampante, una Epson R220, quando è in “ stampa con bordo” , in A4 stampa su un’area di 291 x 204 mm.

All’immagine, a seconda delle dimensioni in pixel, applica le seguenti trasformazioni:

– Immagine molto più piccola di 2910×2040 pixel.

Non conosco il limite preciso, ma con dimensioni uguali o inferiori a 2500 x 1600 pixel si comporta così:

Rapporto di riproduzione X,Y . Conserva quello dell’immagine.

Scala di stampa: . . 10 pixel = 1 mm.

– Immagine con una, o entrambe, le dimensioni poco più piccole di 2910×2040 pixel.

Non conosco il preciso limite inferiore, ma con un’altezza di 2970 pixel e/o una larghezza di 2000 pixel si comporta così:

Rapporto di riproduzione X,Y . Modifica quello dell’immagine.

In pratica aggiusta l’immagine aumentando la dimensione vicina al bordo fino a portarla a 291 mm, o 204 mm. L’altra dimensione, se molto più piccola del bordo conserva le dimensioni originali altrimenti viene cambiata anche lei in modo indipendente.

– Immagine esattamente di 2910 x 2040 pixel.

Rapporto di riproduzione X,Y . Conserva quello dell’immagine.

Scala di stampa: . . 10 pixel = 1 mm.

– Immagine con una, o entrambe, le dimensioni maggiori di 2910x 2040 pixel.

Rapporto di riproduzione X,Y . Conserva quello dell’immagine.

Scala di stampa: . . Variabile.

Cambia la scala di stampa per rientrare, con la dimensione maggiore, nei limiti dell’area di stampa, ma conserva il rapporto di riproduzione.

Il motivo della scelta del 2910×2040 è questo. Un’immagine di maggior dimensione avrebbe comportato un aumento delle dimensioni del file senza un miglioramento di definizione, anzi se non era un multiplo intero di questo valore avrebbe comportato una perdita.

Il controllo della dimensione è facilissimo perché nelle immagini è inserita una scala millimetrica che permette di verificare la precisione dimensionale.

Nel caso che per la vostra stampante le immagini richiedano un piccolo ridimensionamento con aggiunte di spazi bianchi o tagli, IrfanView è comodissimo per fare questo lavoro di aggiustaggio.

Per conservare le dimensioni i file PDF con le immagini da stampare non sono inclusi nel testo, ma sono allegati in fondo. L’inserimento di immagini in Word ha, infatti, il suo valore di scala.

http://www.canoniani.it/jdownloads/files/bepoc_-_autofocus.pdf

A2 Note su come costruirsi il porta target.

Questo è come ho costruito il mio, ma è solo un esempio. La costruzione dipende:

Principalmente se la costruzione ci diverte o no, se ci diverte, facciamolo se no dedichiamoci a qualcosa di più piacevole.

Dal materiale che già si possiede, o si riesce a recuperare e dagli utensili che abbiamo. Asse da acquistare e farsi tagliare.

Serve un’asse 100x30x1,8, o da 120x30x1,8 se si vuole montare una scala delle distanze più lunga di 30 cm, in modo da coprire profondità di campo maggiori. Entrambe le misure sono standard. Dove lo acquistiamo, facciamoci anche tagliare i pezzi così siamo sicuri che gli angoli sono di 90°.

]Note:

A2.1) Il frontale è un 30×30 per montare un Target in A4 sia in orizzontale sia in verticale.

L’Autofocus ha sensibilità e risposte diverse nelle due configurazioni e va provato in entrambe.

Potendo girare il foglio si evita di doversi stampare due volte la medesima immagine per avere entrambe le orientazioni.

A2.2) Le fiancate sarebbero da 18,2 cm e non da 30 cm, ma da alcune parti vogliono 0.5 € al taglio ed è meglio ridurli al minimo.

A2.3) La larghezza del Porta Scale (e della squadra) basta da 4/5 cm, ma se le linee della scala sono più lunghe, è più facile allinearle con il sensore e sfruttare così la possibilità di sommarle (vedi i capitoli 6.1 e 6.5).

A2.4) La squadra si può lasciarla lunga 30 cm e segarla a metà in casa, poiché gli angoli importanti sono solo i due tra porta scala e fiancate.

A2.5) Il porta scala è utile poterlo montare indifferentemente sia a destra sia a sinistra in modo da poter scegliere il lato dove l’ombra è meno nociva (un’illuminazione perfettamente uniforme è difficile da ottenere in casa). Per poterlo fare al volo, però, si devono spinare i pezzi e questo crea un problema.

La spinatura richiede precisione, specialmente se un elemento deve essere spostabile in due posizioni. Il taglio delle assi potevamo demandarlo al negozio, ma per i fori delle spine dobbiamo esse precisi noi. Prima d’iniziare pensiamoci bene, se non ci sentiamo sicuri, uniamo i pezzi con viti da legno, e via.

A2.6) Frontale e fondo possono essere montati fissi con viti, ma se si spinano, è facile smontarli per eventuali modifiche che si rivelassero utili.

Disegno di foratura delle fiancate.

Inizialmente avevo forato le fiancate per poter montare la scala inclinata con tre angolazioni: 30°, 45° e 60° in modo da poter scegliere tra una maggior profondità di campo e una miglior precisione, ma ho sempre usato solo l’inclinazione a 45° che ho trovato un buon compromesso. Le altre due le ho provate, ma non ho avuto risultati apprezzabilmente migliori. Nel disegno perciò ho riportato solo la foratura a 45°.

Note:

A2.7) Il mezzo millimetro che appare in qualche quota è necessario. Per la tracciatura servirsi di un truschino che è più preciso della matita.

A2.8 Per unire i pezzi io ho usato questi oggetti.

Quello di sotto fa sia da bussola sia da spinotto.

Gli altri due pezzi.

Frontale.

L’unica cosa a cui prestare attenzione, è la curvatura del legno. Normalmente si curva in senso trasversale all’asse, perciò, si deve connettere alle fiancate il lato perpendicolare alle fibre in modo che serrando le viti si raddrizzi. Anche se un millimetro, un millimetro e mezzo di curvatura sono assolutamente irrilevanti poiché, a un metro di distanza, sotto il mezzo centimetro io non riesco ad andare.

Porta Scala.

Io ho messo due squadrette ma non servono, una è sufficiente. Una però è necessaria ad assicurare la perpendicolarità orizzontale all’asse ottico.

Fissaggio del Target e della Scala.

Il sistema più semplice ed economico è avvitare delle viti da legno 6×16 svasate fino a quando la testa è a filo del piano di legno. Avvitare delle viti non è un’operazione che deve essere fatta in anticipo, ma si può fare al momento che serve. Il foglio si tiene fermo con dei magneti, quelli per le lavagnette porta appunti da cucina.

I più piccoli che ho visto in giro, sono dei dischetti 18×5 che sulla testa di una vite da 6 fanno una bella forza, ma si trova anche del nastro magnetico che si taglia al momento, e dei magneti da incasso. I magneti piccoli però non sono molto efficienti e quelli grossi richiedono molto lavoro.

Un paio di foto dell’insieme.

Le righe nere indicano i bordi e il centro dell’A4 sia in orizzontale sia in verticale e servono a velocizzare il centraggio delle immagini.

Montaggio sul binario

Il porta target è montato su un binario (un listello 20×29) che consente di muoverlo lateralmente conservando il parallelismo, e la distanza, con il sensore della fotocamera. Qui è contro lo spinotto di sinistra, e l’immagine di Target è centrata sull’asse ottico.

La scala, a sinistra, è inclusa nell’immagine, ma ha una forte distorsione prospettica (F=50mm; D=1m).

Qui il porta target è spostato contro lo spinotto di destra e la scala è centrata sull’asse ottico.

La distorsione prospettica, naturalmente è ancora presente, ma è più debole. In questo modo con un listello e due spinotti si esegue rapidamente, e senza errori, L’autofocus sul Target e la foto sulla scala.

Movimenti fini.

Alcune misure, ad esempio la misura del perimetro dell’area inquadrata dal sensore AF richiedono di muovere il Target finemente. Lo si può fare facilmente con questo semplice sistema.

Sul binario si fissa una squadretta mediante una buss appositamente predisposta. Nella squadretta s’infila un bullone da 8×100 MA e, affinché non esca, lo si blocca con i soliti due dadi stretti tra loro(nella foto si vede solo il primo).

L’estremità del bullone si avvita in una bussola filettata inserita nella fiancata del Porta-Target Così, girando il bullone si sposta finemente il porta target a destra o

a sinistra per 8 cm circa.

Uno spostamento fine richiede un movimento fluido. Se il bullone gira male nella bussola, capita, occorre ripassare il filetto con un maschio. Il foro nella squadretta deve essere da nove millimetri, un po’ più degli otto millimetri del bullone, per compensare le piccole differenze di posizione tra il foro e la bussola.

Vista da sotto.

Il fondo è fatto con tre pezzi del listello da cui è stato tagliato il binario. Tra un listello e l’altro c’è lo spazio necessario per far scorrere il binario che può essere messo in uno qualsiasi dei due buchi (la bussola per i movimenti fini è solo in quello vicino al frontale). Il binario è visibile sopra con i due spinotti che formano i

fermi laterali.

Download PDF